3.4 船舶碳封存方式分析

碳封存主要有陸地封存和海洋封存2種方式。陸地封存是目前最廣泛的一種封存方式,將液態(tài)或超臨界狀態(tài)的CO2注入一定深度的特定地質(zhì)條件的地層進行封存。陸地封存常用技術(shù)有咸水層封存、深層不可開采煤層封存及廢氣油氣田封存等,陸地封存往往用于強化采氣或強化采油。

海洋的固碳能力大約是陸地生物圈固碳能力的 20倍,更是大氣固碳能力的50倍之多,其碳封存能力巨大。相較陸地封存可能面臨CO2泄露引起地質(zhì)活動的風險,CO2海洋封存對海洋環(huán)境的影響很小,更為安全高效。利用碳捕集裝置將船舶運營產(chǎn)生的CO2就近用于海洋封存節(jié)省了運輸環(huán)節(jié),更具流程簡潔、成本低廉等優(yōu)勢,因此CO2海洋封存被認為是處理船舶碳排放中兼顧成本效益及封存潛力的CO2處理方案。CO2海洋封存有海洋水柱封存、海洋沉積物封存、干冰海洋封存、海洋增肥等幾種。船舶CCUS 最后的碳封存方式需考慮船舶存儲、運輸技術(shù),目前液態(tài)CO2或干冰海洋封存的方式最具應用潛力。

液態(tài)CO?海洋封存可以利用船舶管道或?qū)S煤Q笃脚_將液態(tài)CO2注入海里,注入深度在3000m以下時,其密度大于海水,逐漸下沉全部溶解或在海底形成“碳湖”[89]。此時封存效果較好,但對管道提出了更高的要求,成本也更大。船舶管道或海洋裝備進行CO2封存時,CO2的注

入速率及液滴大小等因素極大地影響著CO2的逃逸速率及溶解效果[90]。當注入速率較小且液滴較小時,CO2更易在逸出水面前與海水完全形成水合物,此時CO2封存對海洋環(huán)境的負擔也較小。船舶良好的移動性也將進一步稀釋CO2,以取得更好的封存效果。

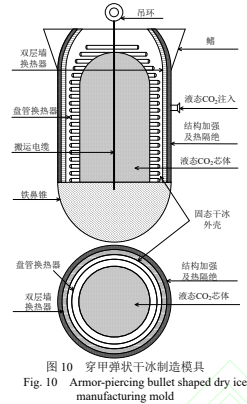

將捕集的CO2制成干冰進行海洋封存的方式簡便快捷,封存量大且長期穩(wěn)定,理論上也具有一定的可行性。干冰的密度比海水大,能夠直接沉降到海底沉積層進行長期封存。干冰因密度大、最為穩(wěn)定不易分解而成為最好的封存相態(tài),具有封存效果好、對環(huán)境影響小等顯著優(yōu)點,但因制備能耗高、固體成分流動性差等缺點而難以用管道運輸,增大了船舶運營成本,且干冰海洋封存裝備亟待開發(fā)研制。日本研究人員[2實測了4m見方的固態(tài)干冰以恒定速度沉降的過程,并通過照相機系統(tǒng)觀察了干冰立方塊的溶解情況,結(jié)合大氣壓下和25.5℃條件下干冰淡水實驗的溶解率,提出了垂直方向的運動方程和溶解方程來計算干冰立方塊的下降速度及溶解速率,其計算值與試驗值吻合。基于試驗數(shù)據(jù)和上述計算方法得出干冰沉降到3000m的深海中仍然能夠保持一半的體積結(jié)構(gòu)完整。研究還提出了將大量固態(tài)干冰立方塊投入中國東海黑潮區(qū)的想法,但其數(shù)值模擬模型沒有考慮到實際干冰溶解率受不同海深下不同壓力和溫度的影響。Guevel等]提出了完備的一體化固態(tài)CO2海洋封存系統(tǒng)的概念設計,該系統(tǒng)包括一種穿甲彈狀的干冰制造裝置,如圖10所示,液態(tài)CO2從封存裝置側(cè)方注入,裝置四周的盤管式換熱器和雙層墻換熱器(容納芯體)將芯體內(nèi)的CO2制成外部干冰、內(nèi)部液態(tài)CO2的結(jié)構(gòu)。由于只冷凝外部一定厚度液態(tài)CO2為干冰,所以可以節(jié)省能耗。該裝置頭部裝有鐵鼻錐,以提升總體密度,并通過尾部吊

環(huán)吊起以方便運輸。尾部有鰭狀結(jié)構(gòu)提高其下沉穩(wěn)定性。可設計建造專用的干冰運輸船舶,將大量干冰封存裝置運輸?shù)竭m合封存的海邊投入海洋封存。這種方式的缺點為封存裝置不可回收,不夠經(jīng)濟環(huán)保。

彭斯干提出了一種利用海水進行碳捕集封存的方法及裝置,該方法首先通過海水對化工廢氣洗滌進行碳捕集,然后注入海洋實現(xiàn)CO2封存。該方法所需能量由風能、洋流能和太陽能等可再生資源來提供,實現(xiàn)了零能耗碳捕集及封存,同時突破了海域的限制,能夠在各種海域進行安裝投入運營,但該方案也存在著操作復雜及成本問題。

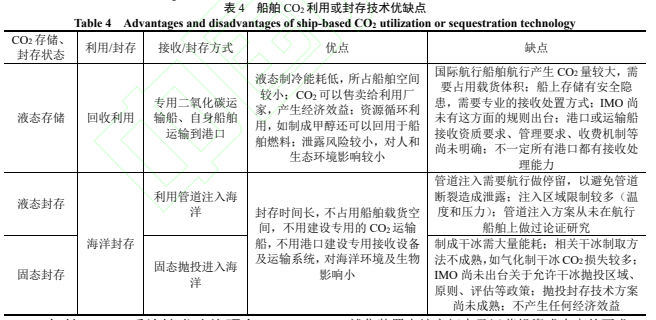

船舶直接將液態(tài)CO2通過管道進行海洋封存或?qū)⒁簯B(tài)CO2制成干冰投入海底封存,節(jié)省了CO2運輸船的建設及運營管理成本,減少了港口特有的接收液態(tài)CO?的設施投入,同時避免了通過船舶或罐車轉(zhuǎn)運CO,途中多余的碳排放產(chǎn)生。實現(xiàn)了船舶動力系統(tǒng)產(chǎn)生的CO2的及時處理,緩解了船舶上設置的CO2存儲設備占據(jù)較大船舶運營空間的壓力,進一步提高了船舶的可利用空間,進而提高船舶運營收益,但還存在固態(tài)CO2冷凝成本高、相關水域不符合封存條件等問題。船舶 CO,利用或封存技術(shù)優(yōu)缺點總結(jié)如表4所示。

3.5 船舶CCUS系統(tǒng)技術(shù)路線研究

近海、內(nèi)河等非遠洋船舶航行距離及航行周期較短,船舶噸位、體積也較小。考慮到目前碳捕集裝置的巨大體積及高昂投資,在非遠洋船舶上進行碳捕集并不適宜。遠洋船舶航行周期較長,產(chǎn)生的碳排放大,因此,開發(fā)碳捕集方案是必需的。遠洋船舶噸位、體積大,也更能滿足碳捕集裝置占地空間大及運營投資成本高的要求,較為適宜進行船舶碳捕集裝置的開發(fā)。

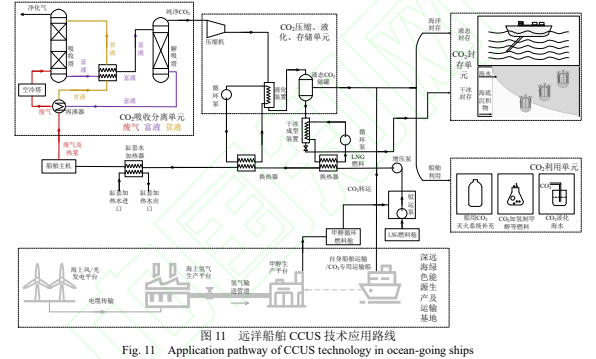

通過以上分析可知,燃燒后捕集法中的化學吸收法最可能應用于船舶上,然后將捕集的CO2進行液態(tài)存儲。遠洋船舶可以采用液態(tài)CO2回收利用的方式,考慮到遠洋船舶具有遠離人群聚集地、封存潛力廣闊等條件,可以采用液態(tài)或干冰封存的方式及時處理船舶產(chǎn)生的CO2。由國內(nèi)外的研究結(jié)果來看,LNG船舶具有碳排放量低、高品位可利用冷能大等優(yōu)勢,其氣體燃料較為清潔,顆粒物及硫化物含量低,避免了脫硫裝置的使用。由于尾氣純度高、雜質(zhì)少等特點而更易脫除 CO?,表現(xiàn)出良好的CCUS系統(tǒng)適用性,目前國內(nèi)外多采用LNG船舶開展船舶CCUS系統(tǒng)研究。針對LNG燃料的遠洋船舶CCUS 系統(tǒng)提出了技術(shù)路線,如圖11所示[23,95],主要包括CO2吸收分離單元、CO2壓縮、液化、存儲單元、CO2利用單元及CO2封存單元,同時聯(lián)合了深遠海綠色能源生產(chǎn)及運輸基地[47]。抗臺風型海上漂浮風電機組及超大型海上風電機組整體設計制造與安裝試驗技術(shù)的深入研究使得建立深遠海綠色能源生產(chǎn)及運輸基地的概念日漸成為現(xiàn)實,未來可將船舶未能完全利用的CO2通過自身船舶或CO2專用運輸船運輸?shù)缴钸h海綠色能源生產(chǎn)及運輸基地,用于耦合氫氣制甲醇等燃料,而制得的甲醇等燃料又可以加注到船舶上實現(xiàn)船舶能源補充。該發(fā)展模式點明了未來船舶CCUS系統(tǒng)的技術(shù)路線,暢想了未來船舶動力系統(tǒng)CO2排放的循環(huán)利用場景,將為深遠海船舶提供燃料供給方案,還將促進海洋碳捕集設備、CO2存儲設備、CO2運輸船、CO2卸載裝備及甲醇等綠色能源生產(chǎn)、加注技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展。

4 問題及討論

目前CCUS在船舶上的應用仍面臨著較多難題,還需加快船舶CCUS技術(shù)的研究進程。

4.1 船舶 CCUS 技術(shù)面臨的問題

(1)碳捕集技術(shù)經(jīng)濟性與空間緊湊性間的制約關系和船舶動力系統(tǒng)-碳捕集系統(tǒng)耦合特性研究空白,先進溶劑標準化研究弱。適用于船舶的化學醇胺溶液吸收法能耗及設備占用空間大,能耗、空間緊湊性、捕集率等多因素影響體系未建立。目前主要針對某一特定因素的優(yōu)化研究多,但針對多因素互相制約及影響的研究較少。船舶動力系統(tǒng)-碳捕集系統(tǒng)耦合特性研究處于空白階段,未能針對船舶實際工況及尾氣組分變化開展碳捕集動態(tài)控制及耦合影響研究。適用于船用復雜環(huán)境的化學吸收溶劑在吸收速率、碳捕集量、降解量及腐蝕性等指標上所做的平衡研究弱,暫未形成考慮性能及成本等因素的統(tǒng)一可評價指標。

(2)船舶CO2存儲安全性及經(jīng)濟性問題亟待解決,港口及海洋平臺CO2轉(zhuǎn)駁、接收基礎設施規(guī)劃建設慢,大型CO2運輸船儲運方式有待發(fā)展。隨著船舶碳捕集技術(shù)的逐漸成熟,CO2運輸、存儲的基礎設施亟需規(guī)劃建設,完成由船舶移動碳源到陸上利用工廠或海洋油氣利用平臺的運輸、存儲。運輸存儲環(huán)節(jié)的安全性與經(jīng)濟性同樣至關重要,亟需規(guī)避CO2泄露引起的人員窒息、船舶安全性失控及海水酸化風險。儲罐內(nèi)壓力及溫度的精準控制是目前的難點,船舶壓縮制冷系統(tǒng)的開發(fā)、儲罐空間布置、CO2蒸發(fā)問題及大型CO2運輸船編隊運輸?shù)冗€需要進一步研究。

(3)CO2利用技術(shù)在陸上驅(qū)油、驅(qū)氣等行業(yè)已經(jīng)取得了巨大的商業(yè)化成果,但在船舶上的探索廣度及深度略有不足。船舶CO2利用量小,船舶運輸CO2到海上油氣平臺進行利用或封存是主要的利用方式。至于發(fā)展前景大的CO2加氫制甲醇等作為循環(huán)燃料及淡化海水技術(shù)還未達到商業(yè)化應用階段。加氫制甲醇技術(shù)在催化劑反應機理研究方面還存在不足,亟需開發(fā)選擇性及穩(wěn)定性好、活性高的催化劑:同時還需要進一步研究反應機理,提高甲醇轉(zhuǎn)化率,降低生產(chǎn)裝置投入成本。而CO2淡化海水剛剛處于研究階段,理論體系亟待完善,能耗及成本巨大,CO2淡化海水的產(chǎn)業(yè)化進程還較緩慢。

(4)關于海洋封存的研究雖已有幾十年的歷史,但對封存海域要求嚴格,海洋封存的示范項目少,技術(shù)成熟度低。液態(tài)CO2或干冰封存需要研究換熱、相變、傳質(zhì)及化學反應過程,使CO?盡可能在沉降中損失最小。干冰封存還需要能夠達到較大的沉降速度深埋入海洋沉積物,實現(xiàn)長期有效封存,面臨著同時保持大沉降速度及小逃逸損失的技術(shù)難題,干冰封存效果及其對環(huán)境的影響會受時間及地質(zhì)活動的影響,相關海洋封存裝置開發(fā)領域還處于空白。海洋封存還處于實驗室研究階段,公眾對于海洋封存的認知還很低,目前國內(nèi)外還沒有形成完善的法律法規(guī)指導CO2海洋封存。

(5)船舶CCUS系統(tǒng)方案實船驗證進展慢,國際合作交流及知識共享體制弱。國內(nèi)外逐漸開展船舶CCUS 系統(tǒng)方案實船驗證研究,但具體進程及成果展現(xiàn)少,未能形成優(yōu)勢共享的行業(yè)合作交流及知識共享體制,使得船舶CCUS 技術(shù)發(fā)展緩慢。

4.2 發(fā)展方向及建議

(1)探索更加節(jié)能、高效的碳捕集方法是未來的研究重點。一方面需進一步進行成熟技術(shù)的深挖,開發(fā)更加高效、節(jié)能、綠色的化學吸收溶劑,研究性能更優(yōu)、價格及維護成本更低的分離膜材料,進行船舶尾氣余熱、LNG或LPG船舶冷能的新型節(jié)能技術(shù)集成及系統(tǒng)工藝優(yōu)化研究。充分考慮海上風光資源的利用,推動低能耗碳捕集技術(shù)發(fā)展,促進捕集裝置的標準化及模塊化發(fā)展。另一方面要探索更具革命性及顛覆性的新技術(shù),推動直接空氣捕集、生物質(zhì)能捕集、燃料電池轉(zhuǎn)換等新技術(shù)的成熟,盡早實現(xiàn)新技術(shù)的商業(yè)化應用。

(2)港口或海上油氣平臺需要加快設置統(tǒng)一的CO2接收規(guī)則、標準,規(guī)劃布局港口或海洋油氣平臺的CO2卸載、存儲基礎設施建設。在CO:運輸規(guī)范化、標準化的基礎上探索更加經(jīng)濟高效的船舶編隊運輸方案。憑借LNG運輸經(jīng)驗開展大型CO2運輸船的設計開發(fā),開展CO2運輸船隊的示范研究及建設工作,在CO2運輸規(guī)范化、標準化的基礎上探索更為高效、經(jīng)濟的組合運輸方案。

(3)CO?利用技術(shù)應該探索更加多元、成熟的CO2商業(yè)化利用方式。目前借助船舶運輸CO2進行海上油氣平臺或陸上工廠利用是其中的重要發(fā)展方向,另外船舶上CO2的循環(huán)利用及淡化海水也是未來的重要研究熱點,需要開展更多研究推動船舶CO2循環(huán)利用及淡化海水技術(shù)的成熟及商業(yè)化應用。

(4)封存方面應該加緊建立海洋封存的示范項目研究,盡快開發(fā)、擴展海洋封存潛力,推動利用與封存技術(shù)的結(jié)合發(fā)展。干冰海洋封存憑借極佳的封存效果、較長的封存時間與及時處理船舶碳排放的獨特優(yōu)勢成為未來船舶極可能采取的封存方式,因此,探索更加節(jié)能、有效的干冰制取方法也是未來的重要發(fā)展方向,目前已經(jīng)形成了建設LNG船舶利用LNG冷能制取干冰的發(fā)展趨勢,未來應該繼續(xù)完善驗證利用LNG冷能制取干冰的新技術(shù)。還應該重視封存與利用技術(shù)的結(jié)合,如利用CO2推動海洋油氣資源的高效開發(fā),同時實現(xiàn)CO2的長期封存。

(5)船舶CCUS技術(shù)的發(fā)展需要各國政府部門的政策和財政支持、法律法規(guī)的構(gòu)建和完善、航運和海工企業(yè)多方機構(gòu)積極參與、多邊機制合作及知識共享加強。建議各國頒布更多的CCUS 發(fā)展支持政策,財政補貼CCUS項目建設及運行成本。發(fā)揮碳交易市場及碳稅主導體系,完善CCUS行業(yè)規(guī)范,形成科學合理的CCUS建設、運營、監(jiān)管、終止體系標準。引導航運、海工企業(yè)優(yōu)勢互補,激活CCUS技術(shù)的創(chuàng)新活力。深化國際交流合作及知識共享體系改革,促進CCUS技術(shù)的商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

(6)在“雙碳”大背景下,未來船舶運營需要探索出一整套標準化、系統(tǒng)化的碳排放管理模式,需要碳捕集、利用封與存技術(shù)的相互匹配、相互促進,構(gòu)建完整、綠色高效的船舶CCUS產(chǎn)業(yè)鏈。倡導示范性項目的領導作用,加快實現(xiàn)船舶和港口全套CCUS產(chǎn)業(yè)鏈設計與應用。

5 結(jié)語

(1)隨著IMO船舶溫室氣體減排及中國“雙碳”戰(zhàn)略的實施,船舶CCUS 技術(shù)正成為推動航運業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重點發(fā)展方向。

(2)CCUS技術(shù)在遠洋船舶上應用前景廣闊,結(jié)合LNG動力是實現(xiàn)當下及未來航運低碳轉(zhuǎn)型的可行方案。

(3)CCUS實船測試與應用仍處于起步階段,當務之急是發(fā)展緊湊、高效、經(jīng)濟、穩(wěn)定的船舶CCUS 技術(shù)并開展實船示范應用研究。

(4)CO2利用技術(shù)是推動船舶CCUS產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關鍵切入點,亟需推動政府、企業(yè)、公眾多位一體的保障體系建設。